< '공산성 갑옷'에 숨은 백제 멸망의 비밀 >

'공산성 갑옷'에 숨은 백제 멸망의 비밀

660년 7월18일은 백제가 신라·당 연합군의 발굽 아래 스러졌던 날이다. 백제 최후의 날이 펼쳐졌던 역사의 현장은 어디였을까. 백제 마지막 도읍인 사비(부여)로 점찍는 이들이 적지않을 듯하다. 낙화암에 투신한 삼천궁녀 전설부터 떠올릴 터이니. 하지만 백제 의자왕이 항복한 곳은 두번째 도읍 웅진(공주)의 공산성이다.

그해 7월13일 의자왕은 함락된 사비성을 빠져나와 선왕들 거처였던 공산성에 들어가 최후의 일전을 준비했다. 하지만, 왕은 대치만 하다 엿새만에 항복해버린다. 일부 신하가 왕을 속여 항복하게 만들었다는 등의 모호한 기록과 추론이 나오지만, 투항의 구체적 배경은 안갯속이다. 공산성은 멸망의 비운과 항복의 미스터리가 서린 공간이 되었다.

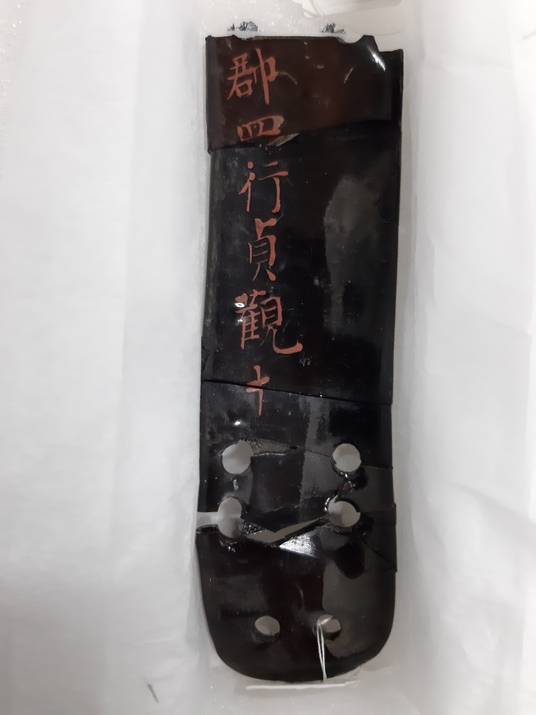

1351년 세월이 흘러간 2011년. 옛 백제인의 저수조 터에서 한자 명문이 줄줄이 적힌 가죽찰갑옷(칠피갑옷) 조각들이 공주대 조사단에 의해 발굴된다. 가죽을 꿴 찰갑 조각들의 한자 명문(銘文) 일부엔 ‘정관(貞觀)19년4월21일’(645년)이란 당의 연호가 붉은 옻칠로 적혀 있었다.

당 태종이 고구려를 원정한 해다. <삼국사기>엔 그해 백제가 원정가는 당 태종에게 ‘금휴개’란 갑옷을 선물했다는 기록이 전한다. 2014년 추가발굴 결과 칠피갑 유물은 말갑옷(마갑)과 큰 칼 위에 정연하게 포개져 놓였고 그 윗부분은 볏짚단으로 덮어 묻은 얼개가 밝혀졌다.

갑옷 조각이 나온 지층 바로 위에는 백제 가옥터가 폐기된 흔적이 드러났다. 멸망 직전 의례성 행위를 하고 갑옷을 묻은 자취가 드러난 것이다. 학계에서는 곧 국적 논란이 벌어졌다. 갑옷 제작처가 백제냐, 당나라냐는 것이었다.

이현숙 실장은 출토된 칠피갑옷은 중국에 선물로 보낸 갑옷의 제작 경위를 적은 백제 견본이라고 주장했다. 6세기 중국 남조에 파견된 백제 사신은 명문에 있는 ‘장사’ ‘사마‘ ‘참군’ 등의 중국 관직명을 썼다는 점과 갑옷 상반신 넓은 부위에 장문의 명문을 적은 것은 의례용 성격에 가깝다는 점, 갑옷 명문 연호인 645년뿐 아니라 626·637·639년 등 백제가 중국에 여러 차례 황칠갑옷을 보낸 역사적 정황을 무시할 수 없다는 점 등이 근거였다. 반면, 이태희 학예사는 공개된 새 명문들이 당나라산을 더욱 확실하게 입증한다고 풀이했다. 새 명문에 나타난 "사조참군사‘란 관직명의 경우 공장 공인을 총괄하는 고유직책으로 당 관직이 아니면 나올 수 없는 명칭이라고 밝혔다.

공산성 갑옷은 7세기 동아시아권의 유일한 실물 갑옷이다. 6세기 이전 갑옷들은 무덤 부장품이라 출토품을 볼 수 있다. 하지만 6세기 이후엔 불교 전래 영향으로 무덤에서 갑옷이 사라진다. 이처럼 공산성 갑옷은 희귀한 가치를 지녔음에도 비교할 만한 다른 실물이 없어 제작처 논란을 명확히 결론 짓기 어렵다.