석관·젓가락·글씨. 고려의 속내를 본다

국립중앙박물관 '고려실' 개관

한반도 역사에서 고려시대(918~1392) 사람들은 전례 없는 내우외환을 견디며 살았다. 북방 대륙에서 거란, 원, 홍건적 등이 쳐들어왔고, 남녁은 왜구가 노략질로 좀먹었다. 안으로는 문신, 무신들의 권력 다툼과 반란, 농민 항쟁이 끊일 새 없었다. 민중들에겐 오늘 내일의 목숨마저 기약할 수 없었던 시절, 상감청자와 우아한 세필의 불화, 세계 최고의 금속 활자 등을 남겼다는 사실은 놀랍기까지 하다.

최근 서울 용산 국립중앙박물관 1층에 처음 개설된 고려실을 보는 감회는 반가움 이상의 느꺼움이다.지난 25일부터 관객들을 맞은 전시실은 불화, 청자 등 익히 알려진 고려 문화재 외에 당대 사람들의 신앙, 의식과 감정들을 생생하게 느낄 수 있는 낯선 유물들로 차있다. '문벌귀족시대' '무신정권과 정신 문화' '원의 간섭' 등의 소주제보다 돋보이는 것은 문서, 글씨 새김(금석문) 등의 기록들과 장례·신앙 관련 유물들이다.

당대인 생각·감정 보여주는 유물 눈길

명품 정병들·전남 천은사 괘불 전시도

그 백미는 동서남북 수호신인 사신도 무늬가 새겨진 석관이다. 화장 유골을 담았던 이 석관은 옆면 판석에 청룡, 백호, 주작, 현무의 사신을 섬세하게 돋을 새김해 고구려 사신도 벽화의 예술 전통을 일러준다. 사신이 지키고 뚜껑 내외면에 꽃과 비천상, 별들을 새긴 석관 안에서 망자의 혼은 유유히 삶을 갈무리했으리라. 불교와 도교, 민간신앙의 상징들이 공존하는 석관은 고려인의 풍부한 의식 세계를 반영한다. 청주시 명암동 무덤에서 나온 먹은 생전 무덤 주인의 손때가 묻어있다. 그 어머니 제숙공 부인이 죽은 아들을 위해 묻었다고 글을 새긴 젓가락도 애틋한 상념을 끌어낸다. 충북 영동의 향리(하층 지방관)들이 발원해 절에 시주한 쇠북(반자)과 경북 칠곡군 향리들이 발원하며 적은 정도사 석탑 조성 내력 문서(형지기) 등은 지방 분권 사회였던 고려의 역동적인 사회상을 전하는 기록이다.

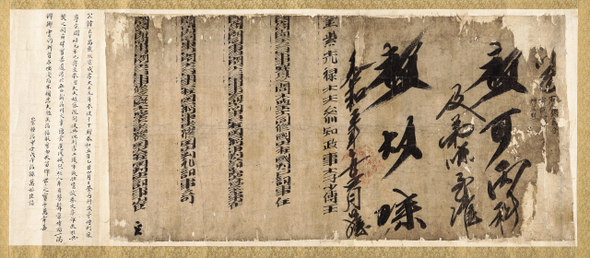

최충헌 무신 정권 때인 희종 1년(1205) 장양수의 과거 급제 증명서(국보 181호)는 현존 최고의 과거 문서다. 칼처럼 날카롭게 삐침되거나 네모지게 각진 독특한 글씨체에서 무신들의 서슬퍼런 위세가 느껴진다. 최충헌 가족을 위한 호신용 경전은 권력 싸움에 늘 불안했던 무신 일가의 심리 상태를 드러낸다. 처음 공개된 함북 경원 출토 여진 문자비, 원숭이 모양의 청자도장, 태안 침몰선의 청자 운송표 목간 등도 보인다.

고려인의 마음은 미술관 백자실의 명품 정병 전시에서 다시 엿보게 된다. 버드나무, 갈대 우거지고 기러기떼 날아오르는 연못가 정경, 은제·청자 정병들의 무늬 그림들은 고단한 현실을 잊으려던 선조들 속내 자체다. 뒤이은 회화실, 불교 회화실은 '평시서계회도' (조선조 대신들의 모임 장면 그림), 16~17세기 포도도 족자, 달마대사 진영 등 새 교체유물들을 내걸었다. 8월2일까지 걸리는 전남 구례 천은사 괘불은 아프리카 사람 같은 투박한 코와 형형한 눈매, 미니멀한 몸체 등의 이국적 자태가 카리스마를 내뿜는다.

한편 고려실 들머리 발해실과 통일신라실은 유물들이 대폭 보강됐다. 고구려 계통의 잘록한 흑색, 회색빛 발해 토기들과 변방을 지키던 발해 장군 섭리계의 이름 새겨진 청동부절(증명서) 등 연해주 출토 발해 유물들이 빛난다. 신라실은 황복사 금제 불상, 경기도 옛 지명 새긴 기와 유물 등이 새삼스럽다. 박물관쪽은 11월 고조선실을, 내년에는 조선실을 개설할 계획이다.

당대인 생각·감정 보여주는 유물 눈길

명품 정병들·전남 천은사 괘불 전시도

그 백미는 동서남북 수호신인 사신도 무늬가 새겨진 석관이다. 화장 유골을 담았던 이 석관은 옆면 판석에 청룡, 백호, 주작, 현무의 사신을 섬세하게 돋을 새김해 고구려 사신도 벽화의 예술 전통을 일러준다. 사신이 지키고 뚜껑 내외면에 꽃과 비천상, 별들을 새긴 석관 안에서 망자의 혼은 유유히 삶을 갈무리했으리라. 불교와 도교, 민간신앙의 상징들이 공존하는 석관은 고려인의 풍부한 의식 세계를 반영한다. 청주시 명암동 무덤에서 나온 먹은 생전 무덤 주인의 손때가 묻어있다. 그 어머니 제숙공 부인이 죽은 아들을 위해 묻었다고 글을 새긴 젓가락도 애틋한 상념을 끌어낸다. 충북 영동의 향리(하층 지방관)들이 발원해 절에 시주한 쇠북(반자)과 경북 칠곡군 향리들이 발원하며 적은 정도사 석탑 조성 내력 문서(형지기) 등은 지방 분권 사회였던 고려의 역동적인 사회상을 전하는 기록이다.

최충헌 무신 정권 때인 희종 1년(1205) 장양수의 과거 급제 증명서(국보 181호)는 현존 최고의 과거 문서다. 칼처럼 날카롭게 삐침되거나 네모지게 각진 독특한 글씨체에서 무신들의 서슬퍼런 위세가 느껴진다. 최충헌 가족을 위한 호신용 경전은 권력 싸움에 늘 불안했던 무신 일가의 심리 상태를 드러낸다. 처음 공개된 함북 경원 출토 여진 문자비, 원숭이 모양의 청자도장, 태안 침몰선의 청자 운송표 목간 등도 보인다.

고려인의 마음은 미술관 백자실의 명품 정병 전시에서 다시 엿보게 된다. 버드나무, 갈대 우거지고 기러기떼 날아오르는 연못가 정경, 은제·청자 정병들의 무늬 그림들은 고단한 현실을 잊으려던 선조들 속내 자체다. 뒤이은 회화실, 불교 회화실은 '평시서계회도' (조선조 대신들의 모임 장면 그림), 16~17세기 포도도 족자, 달마대사 진영 등 새 교체유물들을 내걸었다. 8월2일까지 걸리는 전남 구례 천은사 괘불은 아프리카 사람 같은 투박한 코와 형형한 눈매, 미니멀한 몸체 등의 이국적 자태가 카리스마를 내뿜는다.

한편 고려실 들머리 발해실과 통일신라실은 유물들이 대폭 보강됐다. 고구려 계통의 잘록한 흑색, 회색빛 발해 토기들과 변방을 지키던 발해 장군 섭리계의 이름 새겨진 청동부절(증명서) 등 연해주 출토 발해 유물들이 빛난다. 신라실은 황복사 금제 불상, 경기도 옛 지명 새긴 기와 유물 등이 새삼스럽다. 박물관쪽은 11월 고조선실을, 내년에는 조선실을 개설할 계획이다.

'후삼국-고려시대' 카테고리의 다른 글

| < 견훤의 비원 서린 아차마을 금하굴 > (0) | 2009.08.15 |

|---|---|

| < 용인-할미산성, 처인성 > (0) | 2009.08.09 |

| < ‘천년의 눈물’. 모습 드러낸 개성의 고려 왕릉 > (0) | 2009.04.29 |

| < 세계 최고 금속활자 인쇄처 > (0) | 2009.04.29 |

| < 세계 최초 굴포 운하 > (0) | 2009.03.22 |