국군의 민간인 학살

사진❶을 보자.

1950년 7월 초순에 찍은 것으로, 오른쪽 깊은 구덩이 앞쪽에 주검 수십 구가 널브러져 있다. 맨 왼쪽 언뜻 보이는 남자는 엎드린 남자의 두 발목을 잡고 있는데, 이 남자를 앞으로 밀어넣으려 한다. 그 순간 발목을 잡힌 남자가 옆으로 휙 돌아본다. 촬영자를 보는 그는 몇 분 뒤 총살당했다. 죽음 문턱에서 그는 이승에 마지막 눈길을 보내고 있다. 그 눈빛은 살려달라는 구원의 요청이 아니다. 누구를 원망하는 것도 아니다. 모든 것을 체념한 듯한 눈빛에는 분노와 원망보다는 살아날 수 있다는 희망, 살려는 의지를 이미 포기한 애처로움이 엿보인다. 트럭을 타고 골짜기에 도착했을 때, 자신이 죽을 것을 알았을 텐데, 왜 이들은 도망가지 않았을까? 한두 사람이 아닌 수백~수천 명이 끌려왔다면, 한꺼번에 도망쳐서 목숨을 구할 수도 있었을 텐데….

* 산골짜기 구덩이에 쌓여간 주검들

대전 산내면 학살은 한국전쟁 직후 국가가 자국민에게 행한 집단학살의 대표적인 현장이다. 학살 준비는 며칠 전부터 차근차근 진행됐다. 군과 경찰은 청년방위대와 산내 주민에게 미리 구덩이를 파놓도록 지시했다.

전쟁이 터지고 며칠 지나지 않은 1950년 6월28일께부터 산내면 골령골에서 학살이 시작됐다. 삼엄한 분위기에서 형무소 재소자와 국민보도연맹원들이 산골짜기로 끌려왔다. 단지 위험하다는 이유로 수많은 사람이 대한민국의 헌병대와 경찰에 살해됐고, 학살은 7월17일까지 이어졌다. 대전형무소에 수감된 재소자와 인근 지역 보도연맹원 수천 명은 인적 드문 산골짜기의 구덩이에서 차례로 숨져갔다.

대전형무소는 일제강점기부터 치안유지법을 위반한 중죄의 독립운동가를 수용하던 곳인데, 제주 4·3과 여순 사건 이후 재소자가 크게 늘었다. 대전뿐만 아니라 전국 형무소는 이른바 ‘좌익’ 사범으로 가득 찼다. 1950년 1월에는 전국 19개 형무소에 수감된 사람이 4만8천여 명에 이르러 적정 수용 인원의 두 배가 넘었다. 국가보안법의 과잉 적용이었다. 전쟁이 터지자 이승만 정부는 전국 좌익 사범의 예비검속을 실시해 각 도시와 마을에 있는 보도연맹원들을 모두 모이게 했고, 이들을 대부분 처형했다.

대전에서 국군이 후퇴한 때는 7월20일이었다. 국군과 경찰은 퇴각 직전까지 자국민에게 총부리를 겨누었다. 과연 죽임을 당한 사람들은 적군보다 더 위험하고 시급히 ‘해결’해야만 했던 대상이었을까?

수감자는 2명이 한 조가 되어 밧줄을 사용해 뒤로 묶였다. “재소자들을 헌병이 징발한 트럭에 가득 실었어요. 헌병들이 총부리를 겨누면서 재소자를 트럭에 꽉꽉 채웠어요. 재소자들은 그때까지 트럭에 선 채로 있었어요. 헌병들은 재소자를 개머리판으로 때리면서 앉으라고 했어요. 못 앉을 것 같죠? 재소자들은 어떻게 하든지 앉아서 아주 납작해져요. (중략) 형무관들은 신분장을 가지고 운전석 옆에 앉고, 헌병들이 트럭 네 귀퉁이에 보초를 섰어요. 나중에는 형무관들이 트럭 네 귀퉁이에 서서 호송 임무를 맡았어요.”

청년방위대들은 재소자들을 구덩이 쪽으로 끌고 갔다. 총살 집행은 제2사단 헌병대 지휘로 헌병과 경찰이 했다. 헌병대 중위의 ‘사격 개시’ 명령에 따라 경찰과 헌병이 각각 재소자들의 등을 발로 밟고, 뒷머리에 총을 쏘았다. 헌병대 중위는 뒤에서 권총을 들고서, 헌병과 경찰이 사격을 머뭇거리거나, 청년방위대가 주검을 쌓는 데 머뭇거리면 가차 없이 욕설을 퍼붓고 공포를 쏘았다. 죽었는지, 안 죽었는지를 확인하기 위해 다시 한번 사격했다.

사진❷는 널브러진 주검들을 확인 사살하는 헌병들의 모습이다. 주검들이 구덩이에 차곡차곡 쌓였다. 헌병과 경찰은 일일이 주검을 처리할 수 없어 한꺼번에 매장하고 구덩이를 대충 덮었다.

* 국군은 총 쏘고, 미군은 사진 찍고

형무소 재소자 학살은 대전형무소에서만 벌어진 것이 아니었다. 공주형무소에 수감된 재소자와 보도연맹원은 충남 공주 왕촌 살구쟁이에서, 충북 청주형무소에 수감된 재소자와 보도연맹원은 청원군 분터골 등지에서 살해됐다.

충청도뿐만 아니라 전국에서 학살이 벌어졌음은 두말할 나위 없다. 집단학살은 전국에서 벌어졌다. 한국전쟁을 전후로 희생자 수는 정확히 추산할 수 없지만 거의 100만 명에 이를 것이라 한다. 어마어마한 희생자 수뿐만 아니라 더욱 우리를 놀라게 하는 것은 죽이는 방법이다. 말로 표현하기 힘든 갖가지 처형법이 사용됐다. 총살이나 수장은 가장 편안한 방법이었다. 생매장, 수장, 일본도에 의한 참살, 죽창에 의한 척살, 굶어죽이기, 때려죽이기 등 이루 말할 수 없이 다양했다. 살해법은 인간이 얼마나 잔혹해질 수 있는지를 내기하는 시합장이었다.

대전 산내면 학살 사건은 제주 출신 재미사학자 이도영 박사의 사진 발굴로 1999년에야 알려졌다. 사진❶❷는 당시 살해 장소에 있었던 미 극동군사령부 주한연락사무소의 총책임자 레너드 애벗 소령이 미군의 라이카 사진기로 찍은 것이다. 애벗 소령이 작성한 ‘한국의 정치범 처형’ 보고서에는 “이러한 처형 명령은 의심의 여지 없이 최고위층에서 내려온 것이다. …대전에서의 1800여 명의 정치범 집단학살은 3일간에 걸쳐 이루어졌으며, 1950년 7월 첫째 주에 자행되었다”고 적혔다. ‘진실·화해를 위한 과거사정리위원회’의 조사 결과, 산내면 학살은 3일이 아니라 거의 20여 일 동안 계획적이고 조직적으로 이루어졌다는 것이 밝혀졌다.

대전 골령골 학살 사건을 기록한 미군은 단지 객관적 관찰자였을까? 모두가 알듯, 전쟁 때 한국군은 미군의 작전지휘를 받고 있었다. 최고명령권자가 미군인 것은 말할 필요도 없다. 그런데 미군은 한국군과 경찰의 학살을 제지하지도 않았고, 그것이 위법임을 한 번도 지적하지 않았다. 한국군은 총을 쏘았지만, 미군은 학살당하는 사람들을 아무런 동요 없이 담담하게 촬영(shoot)했다. 미군과 한국군은 대한민국 국민을 동일하게 대상화했고, 손에 피를 묻혔는지 않았는지에는 차이가 있었지만 잠재적 적을 처형한다는 목표에는 차이가 없었다.

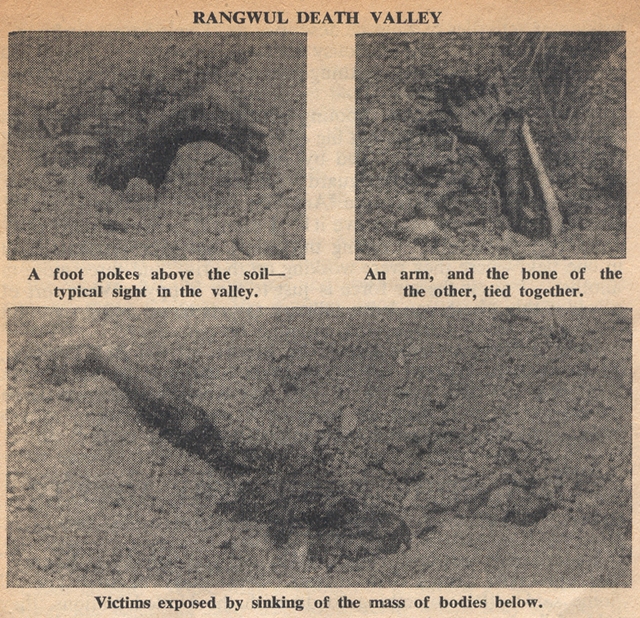

인민군이 대전을 점령한 다음, 영국 <데일리워커> 편집자이자 특파원으로 활동한 앨런 위닝턴 기자가 대전에 갔는데, 여기에서 학살 현장을 살펴볼 수 있었다. 현장은 처참했다. 미처 수습 못한 손과 발목이 땅을 뚫고 나와 있었다.(사진❸)

충격받은 위닝턴 기자는 대전 학살을 ‘한국의 벨젠’이라는 제목으로 신문에 보도했다. 벨젠은 제2차 세계대전 당시 유대인 수용소와 가스실이 있던 곳이다. 그는 같은 해 8월 발행한 소책자 <나는 한국에서 진실을 보았다>(I saw the truth in Korea)에서 대전형무소에 수감된 좌익 정치범과 보도연맹원 등 7천여 명이 한국 군경에 집단학살된 뒤 암매장됐다고 보도했다.

'이승만정부' 카테고리의 다른 글

| < 초대 내각 다수는 임정요인·항일투사 > (0) | 2021.07.03 |

|---|---|

| < 여순반란사건 > (0) | 2021.06.29 |

| < 이승만, 정권 장악 과정 > (0) | 2018.01.07 |

| < 임정 요인 이시영·신익희·지청천·이범석-建國정부 요직에 > (0) | 2018.01.01 |

| < 동영상-우리 땅 독도를 되새기는 날, 10월 25일-독도의 날 > (0) | 2017.10.24 |